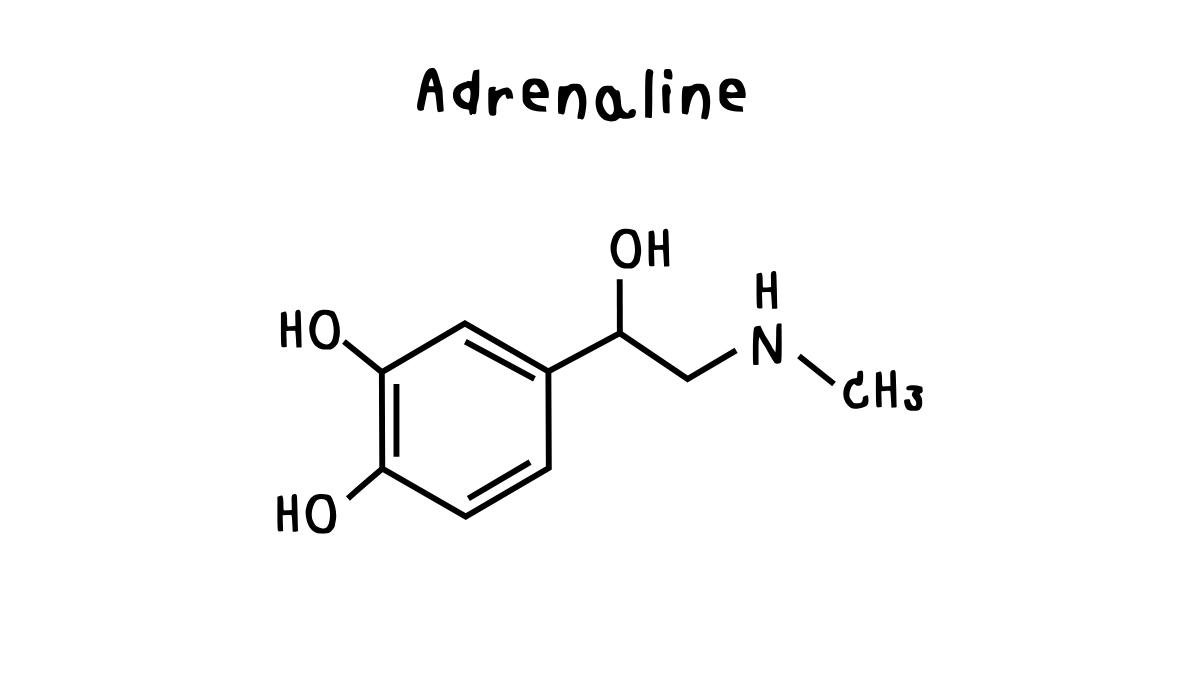

高峰譲吉(たかみね じょうきち)は、明治から大正にかけて活躍した日本を代表する化学者であり、画期的な医薬品や科学技術の発展に大きく貢献した人物です。世界で初めてアドレナリンの抽出に成功し、その功績により“アドレナリンの父”としても広く知られています。さらに、彼が開発した消化薬タカジアスターゼは、当時としては画期的な薬として世界中から注目を集めました。異国の研究者との交流やビジネス展開も手掛け、日本と海外の架け橋となるべく尽力した点も見逃せません。そんな高峰譲吉が具体的に何を成し遂げ、どんな経緯を辿ったのか、ここではその偉業や人生に迫っていきたいと思います。研究者としての顔だけでなく、その人柄や国際感覚など、多方面での活躍ぶりも高く評価されてきました。

人生のターニングポイント 7つ

高峰譲吉の人生を振り返ると、学問に目覚めた幼少期から海外での挑戦が花開いた青年期、そして科学者として名を揚げた壮年期に至るまで、いくつもの重要な転機が見受けられます。ここでは年代ごとに大きな飛躍をもたらした瞬間を7つに分けて、簡潔にご紹介しましょう。

- 幼少期:自然への好奇心が芽生え、化学への基礎を築く

- 学生時代:欧米の知識に触れ、研究志向を確立

- 若年期:海外留学により国際的視野を獲得

- 壮年期:アドレナリン抽出成功により世界的評価を得る

- 中年期:タカジアスターゼ開発で実用性と商業性を両立

- 晩年期:国際交流に尽力し、日本の科学力を海外にアピール

- 最晩年:知識の継承と後進育成に注力し、多大な遺産を残す

出身

高峰譲吉は1854年(安政元年)、現在の石川県加賀市に生まれました。幼少期は自然豊かな環境で育ち、早くから植物や鉱物などへの興味を深めたと伝えられています。この地で得た感性が、後の大きな功績へとつながりました。

加賀の伝統工芸や風土から受ける刺激が多かったことも、科学への興味を押し広げた要因だと考えられています。幼い頃から観察力を養い、新しいものや未知の領域へ挑む姿勢が育まれました。このように、加賀の風土と高峰譲吉の好奇心が融合し、後の偉大な研究の源流を育んだのです。

趣味・特技

高峰譲吉は学問や研究に没頭する一方で、多彩な趣味や特技を持っていたと伝えられています。とりわけ海外での生活が長かったこともあり、当時としては珍しく外国語の習得に力を入れ、英語だけでなく複数の言語を駆使したともいわれます。これは国際的な交友関係を広げるうえで大いに役立ち、後の研究や事業展開にも直接つながりました。

さらに、自然科学への深い関心から、植物や鉱物の採集を楽しんでいたともされます。その観察眼は研究の場面だけにとどまらず、趣味の領域にも色濃く反映されていたのでしょう。タカジアスターゼなどの開発においても、新しいアイデアを生み出す基礎として、こうした多面的な興味が支えになったと考えられています。

研究室の外でも探究心を絶やさない姿勢こそ、彼の本質を示す大きな要素だったのではないでしょうか。このように多角的な興味を持つことで、単なる化学の知識だけにとどまらず、独創的な研究開発や国際舞台での活躍に繋げる土壌を培ったとも言えるでしょう。

友人・ライバル

高峰譲吉は国内外を問わず、多くの人々と交流を重ねてきました。その中には良き理解者として支え合う友人もいれば、研究分野で切磋琢磨したライバルも存在しました。ここでは主だった交友関係の一部をご紹介します。

- 同僚科学者:欧米留学時代に知り合った研究者と情報交換を重ね、学問的視野を広げる上で大きな影響を受け合った。

- 政界や財界の有力者:タカジアスターゼの実用化やアドレナリン抽出の商業化に当たり、彼らとのパイプが役立った。

- 海外の発明家:新しい技術や特許をめぐって、時に協力し、時に競争し合う関係を築いた。

こうした人々との出会いや刺激が、高峰譲吉の視野をさらに広げ、科学者としてだけでなく事業家としての手腕を磨く機会にもなりました。多種多様な交友関係こそが、彼の独自の道を切り開く原動力だったのです。

名言

科学は人類の幸福を増進するためのものである

これは彼が研究者として活動する中で、単なる知的探求ではなく、実際に人々の生活を豊かにする成果を求め続けた姿勢を端的に表しています。彼は医学や製薬の分野で具体的な貢献を果たし、世界初のアドレナリン抽出などを通じて多くの人の健康と福祉に寄与しました。

この言葉には、研究は人の役に立ってこそ真価を持つという信念が込められていると考えられます。理論やデータの積み重ねだけではなく、その研究成果を社会に広く届け、誰もが恩恵を享受できるようにすることが科学者の責務である――高峰譲吉は、そうしたビジョンを持ち続けていました。言い換えれば、科学の究極の目的は人類全体の幸福度を高めることであり、そのためにこそ日々の探究や実験に情熱を注いだのです。

この名言を思い出すたびに、私たちは研究や技術が何のために存在するのかを改めて考えさせられます。功名心や競争だけに囚われるのではなく、多くの人々の暮らしをより良くするためにこそ、科学の光を当てていく必要があると示唆しているのではないでしょうか。

好きな食べ物

高峰譲吉は大の美食家だったともいわれ、特に酒を好み、食事も豪快に楽しんだとされています。その豪快さを象徴するエピソードとしては、大飯(おおめし)をたっぷりと平らげた後に、自ら開発したタカジアスターゼを服用するというユーモア溢れる話が伝えられています。タカジアスターゼは消化を促進する効果を持つ酵素薬として知られており、自分の発明品を実生活でも存分に活用していたわけです。

このエピソードは、単に大食漢であったというだけでなく、高峰譲吉の人間味や実践的な姿勢を垣間見ることができる逸話ともいえるでしょう。研究者でありながら、自分の生活の中で科学を取り入れ、楽しむ姿勢がそこにはありました。また、酒席での談笑を通じて多くの友人や賛同者を得たとも伝えられ、人間関係の構築にも一役買っていたのかもしれません。

さらに、米を主とする和食文化への愛着も深かったようで、大飯を通じて得られる満足感こそが日々の活力になっていたという説もあります。楽しむことと学ぶことを両立させる姿勢こそ、高峰譲吉の魅力の一端ではないでしょうか。

偉人の人生に学ぶこと

ここまで高峰譲吉の生涯を振り返ると、研究への飽くなき探究心と実用化への視点、そして海外を舞台に活躍する柔軟性と人脈づくりの上手さが大きな柱になっていたことがうかがえます。彼の足跡は、私たちが新しいことへ挑戦する際のヒントを数多く与えてくれるでしょう。

一方で、美味しいものや酒を楽しむ人間らしさ、仲間との交流を大切にする社交性など、仕事と人生をバランスよく充実させた点も見逃せません。偉人と言われる人々もまた、同じ時代を生きる私たちと地続きの存在なのだと感じさせてくれるのです。彼の生き方から、科学の世界でも人を想い、人生を楽しむ姿勢こそが成果につながる鍵であることを学べるのではないでしょうか。