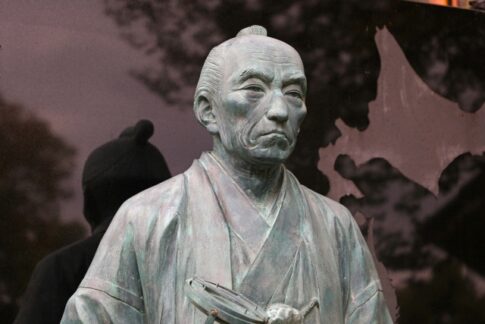

二宮尊徳は、江戸時代後期の農政家として多大な功績を残した人物です。幼少期に両親を失いながらも、実家の再建に尽力し、その後は各地の荒れ地を開墾し、農村の復興に力を注ぎました。彼の「報徳思想」は、勤勉と人々の助け合いを重んじる考えとして広く知られ、困窮した地域に数多くの奇跡をもたらしました。彼の活動は農業だけでなく、金融や教育の面にも及び、多くの人々に新たな希望と生き方の指針を与えたのです。

二宮尊徳は、単なる技術者というよりも、人々の生活を根本から変える社会改革者とも言えるでしょう。彼が注目したのは、土地や資源だけでなく、人間同士の助け合いによる循環でした。その思想が後世に大きな影響を与え、いまなお語り継がれているのです。

人生のターニングポイント 7つ

二宮尊徳の生涯には、幾度もの転機が訪れました。それらを年齢や時代ごとに振り返れば、彼の成長過程がより鮮明に見えてきます。ここでは、七つのターニングポイントを簡単にご紹介します。

- 幼少期に両親を失う:親族宅での生活を余儀なくされる中、自立心と責任感を早くから身につけるきっかけとなりました。

- 村の再建に成功:荒廃した農地を蘇らせ、集落の人々と協力する中で「報徳思想」の礎を築いた重要な時期。

- 金融の知識を学ぶ:貨幣の流通や貸借のしくみに精通し、農村復興のための独自の財政基盤を確立していきました。

- 幕府からの信任獲得:その功績が認められ、複数の藩や幕府から農政改善の依頼を受けるようになり、全国的に名が広まりました。

- 報徳仕法の確立:勤労・分度・推譲の三原則で多くの困窮地域を救い、人々の信頼を集めました。

- 教育事業への注力:農業や経済だけでなく人材育成にも努め、学問や道徳を通じて地域社会の発展に貢献しました。

- 晩年の指導と遺産:晩年まで多くの領地を支え、死後も「二宮尊徳」の功績と報徳の精神は全国に引き継がれていきます。

出身

二宮尊徳の出身地は現在の神奈川県小田原市周辺とされています。江戸時代当時は相模国と呼ばれる地域で、豊かな自然と温暖な気候に恵まれていました。しかし彼が幼い頃、この地域も度重なる天災や不作に苦しんでおり、それが後の農村復興に取り組むきっかけにもなったといわれています。

この地方は海と山に囲まれ、交通の要所でもありました。そのため、多くの人や文化が行き交う中で、二宮尊徳はさまざまな知識に触れる機会に恵まれたとも言われています。

趣味・特技

二宮尊徳は、農民の暮らしをより良くするために生まれた知恵や技術を研究し続けたことで知られています。しかし単に農業の知識だけにとどまらず、当時の経済や政治の仕組み、さらには儒学や歴史書など、あらゆる書物に深く親しんだと伝えられています。

こうした旺盛な探究心が、彼の何よりの“趣味”ともいえたでしょう。学問を愛し、文字や数字、さらには人の心の動きにまで関心を寄せ、自らの考えをまとめるために大量の筆記を行っていたようです。これらの活動は後の報徳思想を体系化する上で重要な役割を果たしました。

一方で、特技として挙げられるのが、土地の地形や水利を見極める眼識です。どの場所に水路を通せば最も効率よく作物を育てられるかを判断することに優れ、限られた資源を最大限に活かす方法を見つけ出す力がありました。この能力は彼の農村改革において欠かせない要素となり、多くの地域を再生へ導く原動力となったのです。

このように、知識の探求と農業技術への深い理解が彼の大きな強みだったと言えるでしょう。

友人・ライバル

二宮尊徳は多くの地域を飛び回ったため、各地でさまざまな人と交流を深めました。その中には、協力して農村改革を進める仲間もいれば、経済や政治の面で彼を批判する者もいたようです。ここでは、友人とされる人物や、ある意味ライバルのように互いを刺激し合った人々について簡単にまとめてみます。

- 同郷の支援者:子どもの頃から彼を支えた同郷の人々は、農地改良や資金集めなどで協力し、二宮尊徳の活動を陰で支え続けました。

- 農政役人との連携:彼の農業改革に共感した役人たちは、藩や幕府との調整に尽力し、尊徳の新しい農村モデルを実践へとつなげました。

- 改革に反対する勢力:新しい仕組みを受け入れず、尊徳を批判した者もいました。しかし、その存在がより緻密な制度設計や説得の工夫を生む原動力になったとも考えられます。

名言

樹木を植えて、30年たたなければ材木にはならない。だからこそ後世のために木を植えるのだ。今日用いる材木は、昔の人が植えたものだとすれば、どうして後世の人のために植えないでよかろうか。

これは二宮尊徳の有名な名言で、遠い未来を見据えて行動する大切さを説いた言葉です。目先の利益や即効性にとらわれず、長期的な視点で物事を考える姿勢がうかがえます。農業においても、種をまき土を耕し、作物が育つまで時間がかかるように、結果が出るのはずっと先かもしれません。しかし、だからこそ基盤をしっかり整え、後世の人々が豊かに暮らせる社会を築こうとしたのです。

尊徳の言葉は、現代にも通じるメッセージとして、多くの人が共感を寄せています。環境問題や教育、インフラ整備など、今日の課題でも同様に「未来を思い行動する」ことが求められており、この名言が教えてくれる視野の広さは、時代を超えて尊重すべき考え方といえるでしょう。長期的な視点こそが、彼の成功を支えた原動力だったのかもしれません。

好きな食べ物

二宮尊徳は質素な生活を心掛けていたことで知られていますが、好物としてよく挙げられるのがナスです。ナスは当時の庶民が手軽に栽培できる野菜の一つで、煮物や漬物などさまざまな料理に使われてきました。尊徳も農村を巡回する中で、地元の人々が育てた新鮮なナスを味わう機会が多かったと考えられています。

特にナスを塩漬けや味噌漬けにして保存食として利用するなど、無駄を出さず長く活用する工夫は、彼の思想にも通じる部分があったかもしれません。報徳思想では、資源を大切にしながら最大限に活かすことが重要とされており、この手軽な野菜であるナスも、そうした考えを実践する食材として好まれていたのではないでしょうか。

また、庶民の食卓で頻繁に見かけるナスは、身分にかかわらず多くの人が口にできる食べ物でした。人々と同じものを食し、同じ目線で暮らすことを大切にした尊徳にとって、ナスはその精神を象徴する存在だったのかもしれません。ある逸話によれば、訪問先で振る舞われたナス料理を喜んで平らげ、周囲の人々と和やかに語り合ったとも伝えられています。

さいごに 偉人の人生に学ぶこと

二宮尊徳の人生を振り返ると、逆境に立ち向かいながらも理想を貫き、人々の幸福を第一に考えた姿が浮かび上がります。報徳思想に象徴される「勤勉」「助け合い」「資源を大切にする」視点は、現代社会にも十分通用するものです。私たちも彼の生き方に学び、自分の置かれた環境で少しずつ実践を積み重ねていくことで、より豊かな未来を築けるのではないでしょうか。

例えば、小さな無駄を省く習慣を身につけることや、近所や仲間同士で助け合う風土を育むことは、決して大げさな行動ではありません。尊徳が説いたように、一歩ずつ着実に積み上げる姿勢が、やがて大きな変化をもたらすのです。