正岡子規は、日本の明治時代に活躍した俳句と短歌の革新者です。彼の文学的足跡は、現代日本の文学において重要な位置を占めています。子規は、伝統的な詩形に新たな息吹を吹き込み、俳句と短歌の世界に革新的な変化をもたらしました。彼のアプローチは、俳句と短歌をより身近なものにし、多くの人々に親しみやすい表現形式として定着させました。

人生のターニングポイント

1867年 – 生誕

- 正岡子規は1867年(慶応3年)に愛媛県松山市で生まれました。

1883年 – 初めての上京

- 16歳の時、東京に上京し、英学を学び始めました。

1889年 – 文学への志向

- 22歳の時、東京大学(当時は東京帝国大学)に入学しましたが、病気のために中退。この頃から文学に深く傾倒し始めます。

1892年 – 文学活動の開始

- 25歳で、俳句や短歌の作成を本格的に始め、文学活動を展開し始めました。

1895年 – 「ホトトギス」創刊

- 28歳で、俳句雑誌「ホトトギス」を創刊。これは日本の俳句界において重要な出版物となりました。

1898年 – 病の悪化

- 31歳の時、結核のために健康が急速に悪化しました。

1902年 – 逝去

- 35歳でこの世を去りました。短い生涯でしたが、日本文学において多大な影響を残しました。

出身

正岡子規は、1867年に松山市で生まれました。松山は、豊かな自然と文化が息づく四国の都市であり、子規の作品にもその風景がしばしば登場します。彼の幼少期は、この美しい地方で過ごされ、その環境が彼の文学的才能を育みました。

友人関係

子規は、生涯にわたって多くの友人を持ち、特に文学や芸術の分野で交流がありました。彼の友人たちとのエピソードは、彼の日記や書簡に数多く記されており、彼らとの交流が彼の文学に大きな影響を与えたことがわかります。

- 夏目漱石 – 日本を代表する小説家であり、正岡子規のもとで俳句を学んだことで有名です。二人は東京帝国大学(現在の東京大学)での教師と学生の関係から始まり、漱石がイギリス留学から帰国した後も交流が続きました。

- 川上眉山 – 小説家であり、子規とは短歌に関する交流がありました。眉山は子規の短歌の改革に影響を受けた一人です。

- 高浜虚子 – 虚子は俳句の大家で、子規の俳句改革に影響を受けたことで知られています。子規と虚子の交流は、俳句界における重要な一節とされています。

- 河東碧梧桐 – 碧梧桐もまた俳句の大家で、子規の友人であり影響を受けた一人です。彼は子規と共に俳句の新しい流れを築きました。

- 森鴎外 – 明治時代の文豪であり、子規とは文学や思想に関する深い交流がありました。

名言

正岡子規の名言には、「一の報酬で十の働きをするひとは、百の報酬で百の働きをする人よりえらい」というものがあります。

この名言は、報酬や報酬に見合う働きに対する子規の考えを表しています。彼は、少ない報酬にもかかわらず、自らを惜しみなく捧げる人の価値を高く評価しています。この言葉は、物質的な報酬よりも、仕事に対する情熱や献身、倫理的な姿勢を重視する子規の人生観を反映しています。

また、この言葉は、仕事や生活における努力と成果のバランスについての深い洞察を示しています。子規は、物質的な対価よりも内面的な充足感や達成感を重視し、それによって本当の価値が生まれると考えていたと言えます。彼のこの考え方は、現代においても多くの人々に影響を与え、自己の仕事や役割に対する意識を高めるきっかけとなっています。

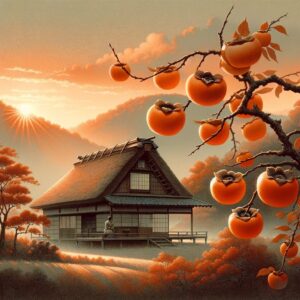

好きな食べ物 – 果物「柿」

子規は、食に関しても独自の趣味を持っていましたが、特に柿を好んで食べたことが知られています。柿は彼の作品にも度々登場し、日本の秋の風物詩として描かれています。

正岡子規と柿

正岡子規は、多くの俳句や短歌に自然の美しさを詠み込んでいますが、中でも「柿」は彼の作品に頻繁に登場するモチーフの一つです。柿は、彼の故郷である愛媛県松山市の秋の風物詩としても知られています。この地域は、豊かな自然と肥沃な土壌に恵まれており、柿の栽培に適しています。

柿の象徴性

子規が柿を好んだ理由の一つに、柿が持つ象徴性があります。柿は、日本の伝統的な生活や風土と深く結びついており、豊かな収穫と自然の恵みを象徴する果物です。また、柿の鮮やかなオレンジ色は、秋の色彩を代表し、日本の四季の美しさを象徴しています。

さいごに

正岡子規の生涯と作品は、日本の文化と文学において重要な役割を果たしています。彼の生き方と表現は、今日も多くの人々に影響を与え続けています。彼の作品を通じて、私たちは日本文学の深さと美しさを再発見することができます。