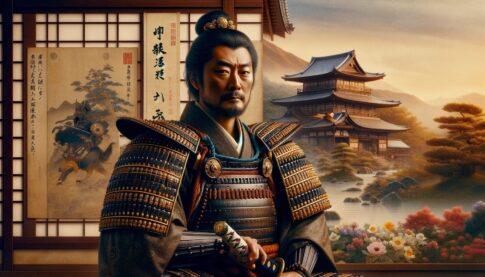

楠木正成は、日本史上最も尊敬される人物の一人で、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武士です。彼は、元弘の乱(1331年~1333年)で後醍醐天皇を支持し、鎌倉幕府に反旗を翻しました。その英勇な戦いぶりと、不屈の精神は多くの人々に感銘を与えています。楠木正成は、自らの信念と皇室の権威を守るため、多大な犠牲を払いました。その姿勢は、日本人の心に深く刻まれ、多くの文学作品や伝承に影響を与えています。

人生のターニングポイント

- 1294年または1298年 – 誕生 楠木正成はこの年に、河内国(現在の大阪府)の地頭の家系に生まれました。これが彼の人生の出発点となります。

- 1331年 – 元弘の乱の開始 後醍醐天皇が鎌倉幕府に対して挙兵した際、楠木正成はこれに呼応して反幕府の立場を取り、武装蜂起しました。この年が彼の武士としての活動が本格化するターニングポイントです。

- 1333年 – 鎌倉幕府の滅亡と楠木正成の台頭 楠木正成は、後醍醐天皇のために鎌倉幕府に対する戦いで重要な役割を果たし、幕府を滅亡へと導きました。彼の武勇と戦略はこの時期に大いに認められ、その名声は急速に高まりました。

- 1334年 – 建武の新政の開始 後醍醐天皇による建武の新政が始まり、楠木正成はその中心人物として政治にも関与するようになりました。この新政期における彼の活動は、武士としてだけでなく、政治家としての能力も示すこととなりました。

- 1336年 – 湊川の戦いと討死 楠木正成は湊川の戦いで足利尊氏の軍と戦い、討死しました。彼の死は、その生涯の最後を飾る英雄的な結末となり、後の世に多くの伝説を残しました。

出身地 楠木正成のルーツ

楠木正成は、現在の大阪府南部、河内長野市にあたる地域の出身です。この地域は、豊かな自然に囲まれ、古くから多くの武士が生まれた土地として知られています。楠木正成は、この地の豊かな自然環境の中で育ち、武士としての修行を積んでいきました。河内の地は、彼の人格形成に大きな影響を与え、後の武士としての道を歩む上での強固な基盤となりました。

楠木正成の周囲の人々

楠木正成のもとには、多くの忠実な友人や部下がいました。特に有名なのが、佐々木道誉(ささきどうよ)や新田義貞(にったよしさだ)などの武士たちです。これらの人々は、楠木正成の理念に共感し、彼と共に幕府に立ち向かいました。彼らの中には、楠木正成と共に戦い、生死を共にした者も多く、その絆は非常に強いものでした。楠木正成のリーダーシップのもと、彼らは一丸となって困難に立ち向かいました。

趣味・特技

楠木正成には、武術だけでなく、多くの趣味や特技がありました。特に、詩を読んだり書いたりすることに深い愛着を持っていたと言われています。また、自然を愛し、山野を歩くことを楽しみとしていたとも伝えられています。これらの趣味は、彼の精神的な支えとなり、長い戦いの中での心の潤いとなっていました。

名言

楠木正成は、多くの名言を残していますが、中でも「足る事を知って及ばぬ事を思うな」という言葉は、彼の人生哲学を象徴しています。この言葉は、満足を知り、不可能なことに挑む必要はないという意味を持っています。楠木正成は、この思想をもって自己の限界を認識し、現実を受け入れることの大切さを説いています。

楠木正成が考案した飯

楠木正成が考案したといわれる「楠公飯」は、彼の質素で実直な生活哲学を体現する食事です。このシンプルながら栄養豊富な料理は、米、野菜、そして時に豆腐や魚を含む、バランスの取れた食材から成り立っています。楠公飯は、戦時中の厳しい状況下でも簡単に調理でき、戦士たちの体力維持に貢献しました。現代においても、その健康的な側面が再評価され、質素ながらも意味深い食事として注目されています。楠木正成の生き方と理念が込められた楠公飯は、歴史を通じて人々に影響を与え続けています。

さいごに

楠木正成は、ただの武士ではなく、理想を追求し、正義のために戦った英雄です。彼の生き方は、今日においても多くの人々に影響を与え、尊敬を集めています。楠木正成の物語は、勇気と忠誠心、そして自己犠牲の精神を我々に教えてくれます。彼の遺した言葉と行動は、時代を超えて受け継がれ、今後も日本の心の一部として残り続けるでしょう。

「足る事を知って及ばぬ事を思うな」