源実朝は鎌倉幕府の第3代将軍であり、彼の治世は鎌倉時代の文化と政治の発展に大きな影響を与えました。彼は非常に若くして権力の座に就き、その統治は日本の武士文化における芸術と文学の発展を後押ししました。実朝の時代、武士の間で和歌や詩作が流行し、日本の文化史における重要な時期となりました。

人生のターニングポイント

- 1182年 – 源実朝の誕生。彼は源頼朝と北条政子の三男として生まれ、鎌倉幕府の基礎を築いた家系に属します。

- 1199年 – 父・源頼家の死去に伴い、実朝がわずか17歳で鎌倉幕府の第3代将軍に就任。この若さでの就任は、彼の人生において重要な転機となりました。

- 1203年 – 北条時政(母・北条政子の父)のクーデターにより、実朝の政治的立場が強化され、北条氏の実権掌握が進む。

- 1213年 – 和田合戦が発生。和田義盛らが幕府に反乱を起こしたが、実朝の指導のもと鎮圧される。この事件は実朝の政治的な権威を強化しました。

- 1219年 – 実朝が鶴岡八幡宮参拝の途中で暗殺される。この出来事は鎌倉幕府における源氏将軍家の終焉を意味し、幕府の権力構造に大きな変化をもたらしました。

出身地

源実朝は、現在の神奈川県鎌倉市に位置する鎌倉で生まれました。この地は、彼の祖父である源頼朝によって確立された鎌倉幕府の中心地であり、多くの歴史的建造物や史跡が残る、日本の重要な歴史的地域です。

友人・部下

実朝は多くの武士や文人と交流がありました。その中でも、和歌を愛した北条泰時や、忠実な部下であった和田義盛などが知られています。これらの人物との関わりは、実朝がどのようにして政治的な役割と文化的な影響力を兼ね備えた人物であったかを示しています。

趣味・特技

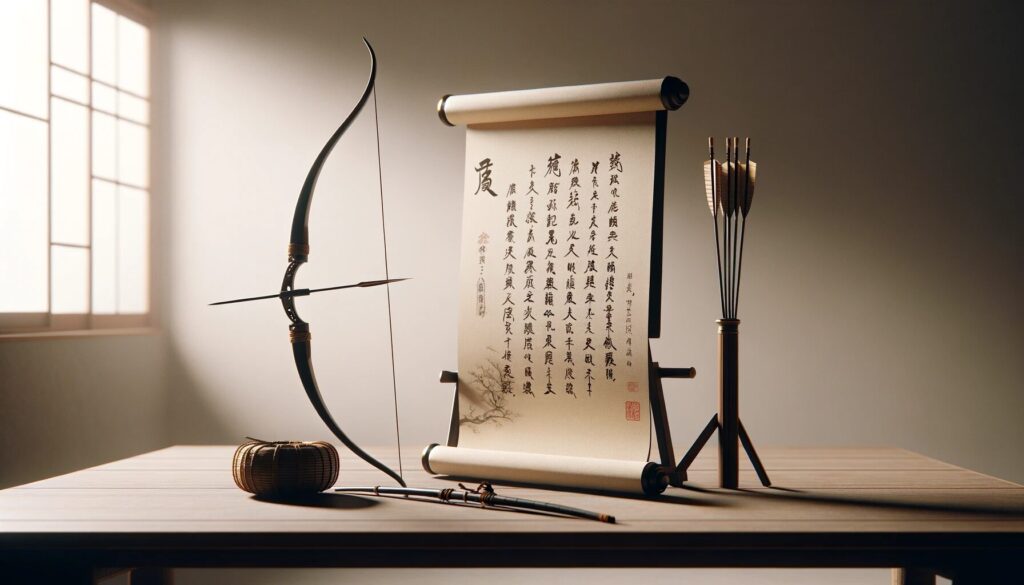

源実朝は和歌をこよなく愛し、自身も詩人として多くの作品を残しています。彼の詩は、自然の美しさや人生の儚さを詠んだものが多く、鎌倉時代の文化の精華を伝えています。また、弓術にも優れ、武士としての技術も高かったとされています。

名言

この名言は失ったものへの慈しみと、変わらぬ美しさを持続させる希望を象徴しています。この詩は、たとえ主がこの世を去り、家が主人を失っても、家の軒先に咲く梅の花は春の訪れを忘れずに毎年美しく咲き誇るべきだと語りかけています。それは、時の流れの中で変わることのない美しさや、生命の力強さを表現しており、人々に希望と慰めを与えます。実朝のこの言葉は、失意や困難の中でも美しさや希望を見出し、心に春を留め続ける大切さを伝えています。

好きな食べ物 お酒

源実朝は、特にお酒を楽しむことが知られています。当時の武士の間では、酒宴が社交の場となり、詩歌の披露や武勇の語らいの場としても機能していました。実朝自身、このような集まりで和歌を詠み、その才能を披露することが多かったと言われています。

さいごに

源実朝の生涯は、日本の歴史の中で独特な位置を占めています。彼の政治的影響力だけでなく、文化への貢献は、後世に多大な影響を与えました。実朝の好きだった食べ物や、彼が残した詩が今もなお私たちに語りかけてくるのは、その生涯が単なる武将のそれではなく、文化人としての側面も強かったからでしょう。源実朝の物語は、武士の世界だけでなく、日本の文化と芸術の発展にも深く関わっています。

「出でいなば 主なき宿と なりぬとも 軒端の梅よ 春を忘るな」