藤原道長、平安時代の日本を代表する政治家であり、文化人としても知られています。彼は摂関政治を牽引し、平安京の華やかな文化を背景に独自の権力を築き上げました。道長の政治手腕は、長い平安時代の中でも特に目立つ存在で、彼の影響力は今日の日本文化にも色濃く残っています。彼の政治スタイルは、洗練された文化と政治の融合を象徴しており、日本の歴史における重要な節目となっています。

藤原道長 人生のターニングポイント

- 966年: 誕生。藤原道長はこの年に、平安京で藤原兼通の子として生まれます。これが彼の人生の出発点です。

- 984年: 従五位下に叙される。18歳で官位に就任することは、彼の政治キャリアのスタートを意味しました。

- 986年: 蔵人頭(くろどのとう)に任命。道長は20歳の若さでこの重要な官職に就き、後の摂関政治への道を歩み始めます。

- 995年: 右大臣に就任。29歳でのこの昇進は、道長が宮中での重要な地位を固めたことを示しています。

- 1016年: 関白に就任。50歳の時に関白に就任し、実質的な政権のトップに立ちます。これは彼の政治キャリアの頂点の一つとされます。

- 1017年: 太政大臣に就任。関白就任の翌年、太政大臖に昇進し、政治的な権力を更に強化します。

- 1025年: 出家。道長はこの年に出家し、政治から離れることを選びます。これは彼の人生における大きな転換点であり、その後の生活スタイルに大きな影響を与えました。

- 1028年: 死去。62歳で世を去り、長い政治キャリアに幕を閉じます。彼の死は平安時代の政治に大きな影響を与えました。

出身地

藤原道長は、京都の地で生まれ育ちました。京都は、平安時代の日本の首都であり、文化の中心地として栄えていました。道長はこの京都で育ち、彼の人生とキャリアはこの地と深く結びついています。京都は、彼の政治活動の舞台であり、また彼の文化的な感性を育む場所でもありました。京都の美しい自然や伝統的な建築は、道長の生活に大きな影響を与えたことでしょう。

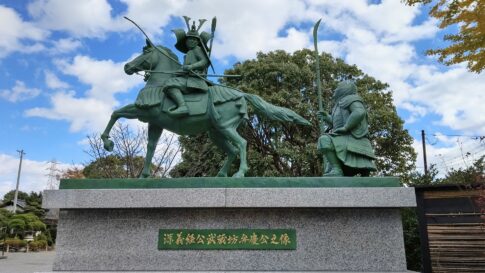

友人・部下

藤原道長の周囲には、多くの有力者や文化人がいました。特に親しかったのが、源頼光という武士です。頼光は武勇に優れ、道長と共に平安時代の歴史を築きました。また、道長の部下として知られるのが、藤原行成です。行成は文学に優れた人物で、道長の政治活動を支えるとともに、文化面でも大きな影響を与えました。これらの人々との関係が、道長の政治的・文化的業績を形成する上で重要な役割を果たしています。

趣味・特技

藤原道長は、多才な趣味を持つことでも知られています。特に彼は音楽と詩に深い愛着を持っており、自らも多くの歌を残しています。また、書道にも優れ、彼の美しい筆跡は多くの作品に見ることができます。これらの芸術への愛情は、彼の文化人としての側面を強く表しており、平安時代の文化に大きな影響を与えました。

名言

この言葉は、自然の美しさと人生の完全性に対する彼の深い洞察を表しています。ここでの「望月(満月)」は、完璧な美しさと調和の象徴であり、彼の人生哲学と結びついています。道長はこの言葉を通じて、自然界の完全無欠な美しさを賞賛し、それを自身の人生に映し出しています。彼にとって、この世界は完全であり、その中で生きる自分もまた完全であるとの考えが込められています。この名言は、平安時代の貴族社会における美的感覚と、藤原道長自身の深い自然への愛情と哲学的洞察を象徴しており、後の世に大きな影響を与えました。

好きな食べ物 蘇(チーズ)

藤原道長が好んだ食べ物の中で特に注目すべきは「蘇(チーズ)」です。この食べ物は、平安時代の貴族の間で珍重されていました。蘇は、現代のチーズに似ており、その独特の味わいが道長を魅了したとされています。この食べ物への愛情は、当時の貴族文化の一端を垣間見ることができるエピソードです。

さいごに

藤原道長は、その生涯を通じて、日本の歴史と文化に計り知れない影響を与えました。彼の政治手腕、文化への貢献、そして人間としての魅力は、今もなお多くの人々を魅了しています。彼の物語は、日本の豊かな歴史を知る上で欠かせないものであり、我々が彼から学べることはまだまだ多くあります。藤原道長の足跡をたどることは、日本文化への理解を深める旅とも言えるでしょう。

「この世をば、我が世とぞ思ふ望月の、欠けたることも無しと思へば」