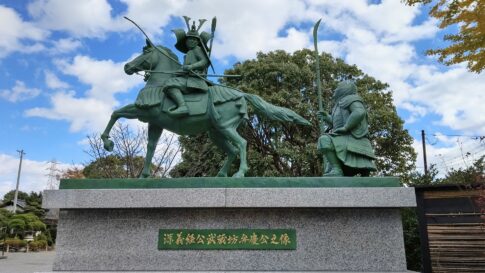

平清盛は、日本歴史における影響力のある人物です。彼は平安時代後期の武士であり、後に武家政権を築いた平氏の頭領になりました。彼の時代には、武士が政治の中心に躍り出るという重要な変化がありました。平清盛は、武士としての地位を高め、貴族社会における武士の役割を再定義しました。彼の政治手腕と戦略は、平安京(現在の京都)での平氏の権力を確固たるものにし、日本の歴史の中で重要な役割を果たしました。

人生のターニングポイント

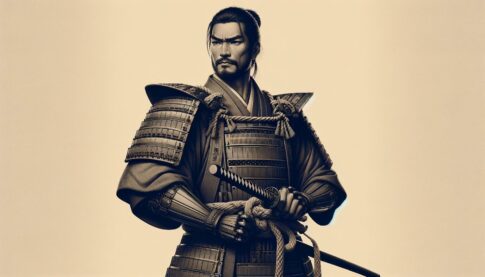

- 武士としての台頭(1120年代~1130年代): 平清盛は1120年代から1130年代にかけて武士として名声を確立しました。この期間に彼は軍事的な才能を示し、平氏の中で急速に昇進していきました。

- 貴族社会への進出(1156年): 1156年の保元の乱では、平清盛は内裏の警護を任されるなどして貴族社会に進出しました。この出来事は彼に貴族の文化を取り入れ、政治的な結びつきを強化する機会を与えました。

- 政治的権力の掌握(1167年): 1167年、平清盛は太政大臣に任じられました。これは武士出身者がこの地位に就いた初めてのケースであり、彼の政治的権力が頂点に達した瞬間です。

- 平氏政権の確立(1170年代): 1170年代に入ると、平清盛は平氏一門の頭領として、事実上の政権を掌握しました。この期間に彼は武士政権の基盤を固め、政治的な変革を推し進めました。

- 都市開発と海運業への関与(1180年代): 平清盛は1180年代に入ると、京都の都市開発に注力し、特に福原遷都(1180年)はその象徴的な出来事です。また、彼は海運業に関わり、貿易を通じて経済力を増しました。

出身

平清盛は、現在の兵庫県で生まれ、名門・平氏の一族として育ちました。平家は、海運業に従事しており、その経済力が後の政治力に繋がりました。平清盛は、この家族の背景と資源を利用して、自らの政治的地位を築き上げるための基盤を形成しました。

友人・側近

- 平家一門のメンバー: 平清盛の最も重要な側近は彼自身の一族、平家のメンバーたちでした。彼の息子たち、特に平重盛、平知盛、平教盛、平基盛などは、政治的な事業において重要な役割を果たしました。

- 藤原氏: 平清盛は藤原氏とも関係が深く、特に藤原忠通とは政治的な提携を結んでいました。藤原氏は当時、貴族社会において重要な家系であり、この同盟は平清盛の政治的地位を強化するのに役立ちました。

趣味・特技

平清盛は、武術の達人であると同時に、文化や芸術にも深い関心を持っていました。彼は詩や音楽を愛し、平安時代の文化に対して重要な影響を与えました。彼の趣味や特技は、当時の貴族社会における文化的嗜好を反映しています。

名言

平清盛の名言としてよく引用されるのが「平家にあらずんば人にあらず」です。この言葉は、平清盛の強大な自信と彼が築いた平氏の権力を象徴しています。直訳すると、「平家でなければ、人とは言えない」という意味になります。これは、平氏が当時の社会において圧倒的な地位と権力を持っていたことを示しており、平清盛自身の自信と野心の大きさを反映しています。

好きな食べ物

平清盛は、特に魚を愛し、中でも鱸(スズキ)がお気に入りでした。当時、魚は貴重な食材であり、平清盛の食生活は彼の豊かな生活と文化的趣味を反映しています。

さいごに

平清盛は、日本の歴史において不朽の名を残した人物です。彼の生涯と業績は、歴史愛好家だけでなく、一般の人々にも影響を与え続けています。平清盛の物語は、日本の歴史を理解する上で欠かせない要素であり、彼の生き様は今日も多くの人々に刺激と教訓を与えています。